Ehemalige Ortslistennummer/Brandkatasternummer 55 F

Im „Haus der Photographie“

Carl Hermann Förster

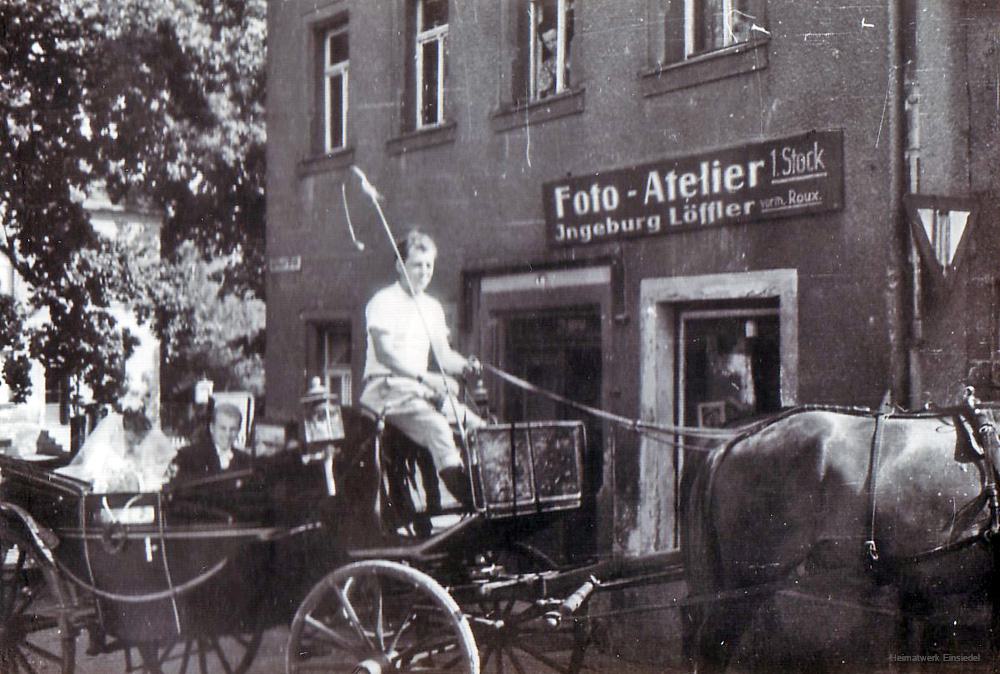

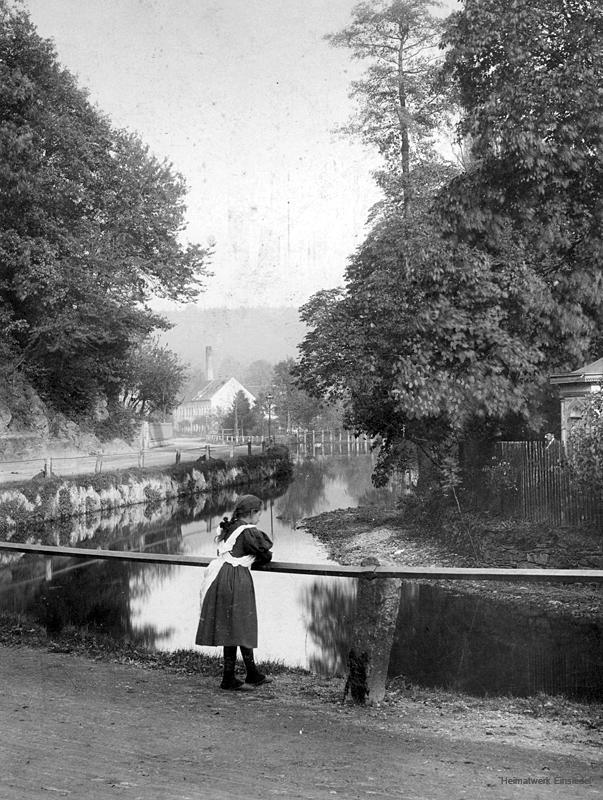

„Photographisches Atelier“ lesen wir an der zur Hauptstraße gerichteten Gebäudeseite an der seinerzeitigen Kirchgasse 1. Mit einem Baujahr um 1868 handelt es sich um eines der ältesten, heute noch stehenden Gebäude im Ort. Das Foto zeigt uns den Zustand ca. 1895 – 1900. Die links zu sehende „Friedenseiche“1 wurde 1871 gepflanzt, insofern lässt sich das Aufnahmejahr einigermaßen datieren.

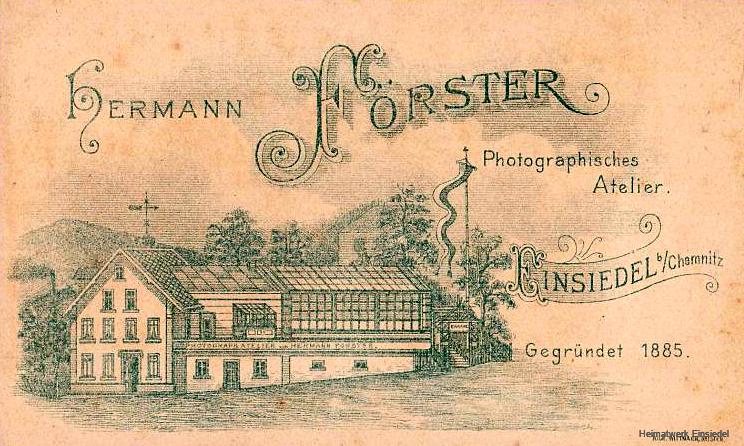

Zum Zeitpunkt befindet sich hier das 1885 gegründete Fotoatelier von Hermann Förster.

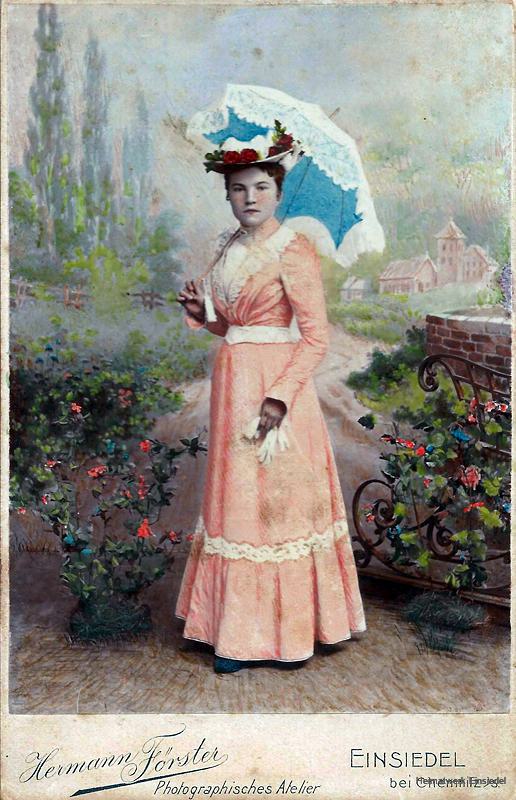

Das es sich hier um eine gestellte, professionelle Studioaufnahme hoher Qualität handelt, ist klar erkennbar.

(Foto: Dagmar Scheufler)

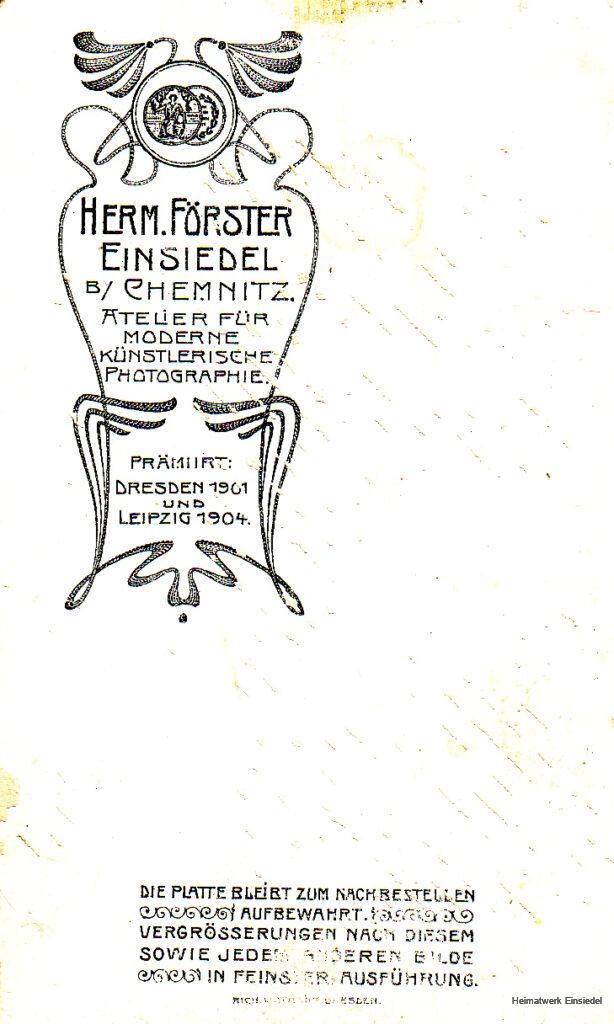

Obwohl von Hermann Förster unzählige Bilder gefertigt wurden, wollen wir uns erst einmal den Rückseiten seiner Fotografien widmen, denn diese sind auf alle Fälle eine nähere Betrachtung wert.

Das Bild oben zeigt uns nun die Rückseite eines Fotos, einen Werbedruck auf einer festen Unterlage aus Pappe, mit dem die Aufnahme stabilisiert und gleichzeitig die entsprechende Reklame „gestreut“ wird. Auf weitere der vielfältigen, oftmals sehr aufwendig gestalteten und dem damaligen Zeitgeist entsprechenden Fotorückseiten kommen wir gleich, betrachten aber zunächst eingehend die Darstellung oben. Denn diese ersetzt, was fotografisch bislang nicht vorgefunden wurde: der westlich gelegene Anbau des großen Glashauses, eine Art Wintergarten mit Hauptausrichtung nach Norden.

Hier konnten witterungsunabhängig und mit gut regelbarem Lichteinfall Porträt-, Familien- oder Gruppenfotos angefertigt werden. Derartige Glaskonstruktionen waren seinerzeit Standard bei der Atelierfotografie.

Rechts erkennen wir den Eingang für die Kunden des Fotoateliers durch ein kleines Tor, diese betraten das Geschäft also nicht durch die Haustür. Dann einige Stufen hoch und man war am „Wintergarten“. Dort befanden sich auch Becken für die Fotoentwicklung.

Die Wetterfahne ist kein stilistisches Beiwerk, diese gab es tatsächlich und belegt ist auch, dass das Atelier bereits eine Heizung hatte.

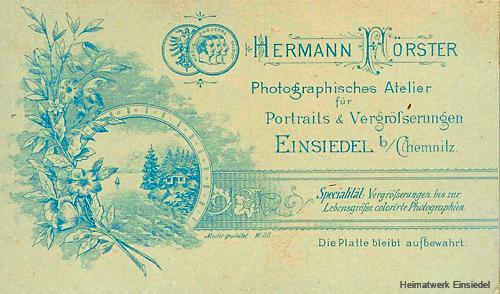

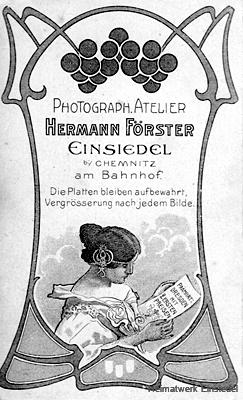

Oben und nebenstehend noch drei weitere Motive über die recht hochwertige Gestaltung der Rückseiten von Fotografien Hermann Försters.

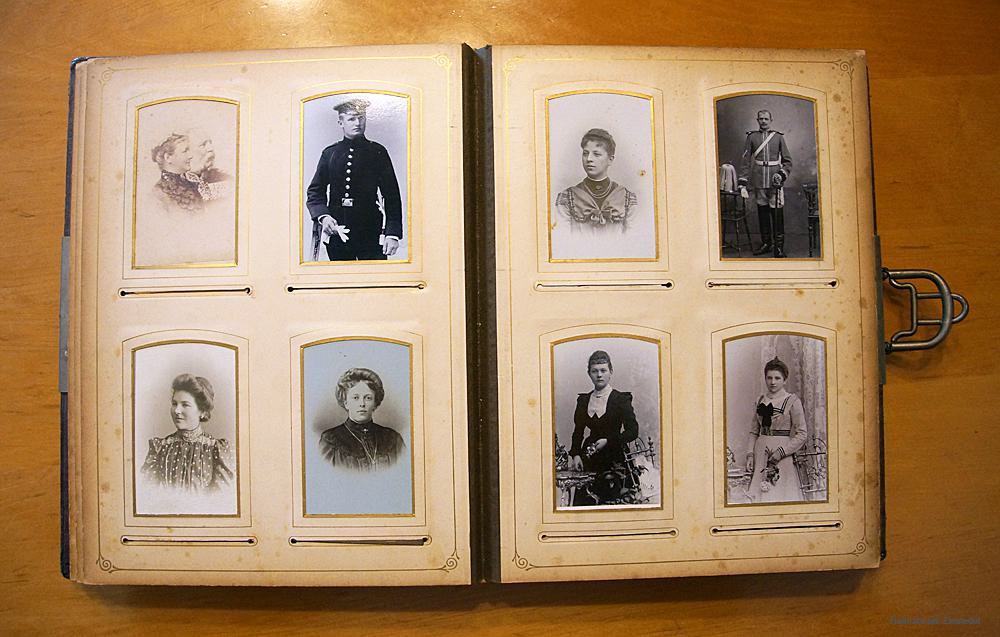

Noch heute finden wir in einschlägigen Auktionshäusern oder auf Flohmärkten viele Aufnahmen aus seinem Atelier. Bei nahezu allen angebotenen Fotos sind die Namen der abgebildeten Personen unbekannt. Die gängigsten Umschreibungen lauten daher: „Schöne Frau, stolzer Soldat, edle Herren … auf einem Foto aus dem Atelier Förster in Einsiedel“ usw.

Die Anbieter selbst wissen mit den Ateliernamen wohl nichts anzufangen. Der Heimatbelegsammler ist meist überversorgt und ohne die Namen der Personen auf der Vorderseite ist auch das Motiv an sich für die allermeisten anderen Sammler und Genealogen uninteressant. Das erklärt auch, warum nie ein entsprechend hoher geforderter Preis für so ein altes „Original-Förster-Foto“ erzielt wird, so man es überhaupt verkaufen kann …

Aber auch hier gilt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Eine außergewöhnliche Studio-Aufnahme eines unbekannten Mannes, der ein Hochrad hielt, weckte im Sommer 2020 bei eBay größeres Interesse. Im Hintergrund des Bildes ein passender Vorhang mit Zaun und Sträuchern und am Boden drapiertes Laub und Zweige. So konnte das an den Rändern stark beschädigte Foto letztendlich dann doch für 43,84 EUR verkauft werden.

Aber wir können auch namentlich bekannte Personen präsentieren.

Nebenstehend eine typische, professionelle Porträtaufnahme mit großer Tiefenschärfe von Hermann Förster etwa aus den Jahren 1905/06.

Dargestellt ist die später auf der Berbisdorfer Straße wohnende Einsiedlerin Helene Andree, geb. Stoll.

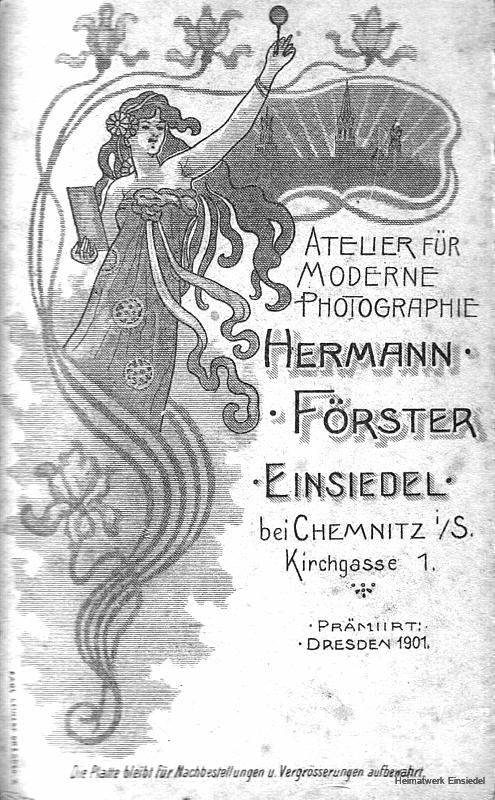

Hier ebenfalls Reklame in zeitgenössischem Jugendstil auf der Rückseite:

„Atelier für moderne, künstlerische Photographie. Prämiert: Dresden 1901 und Leipzig 1904.“

(Foto: Jörg Herrmann)

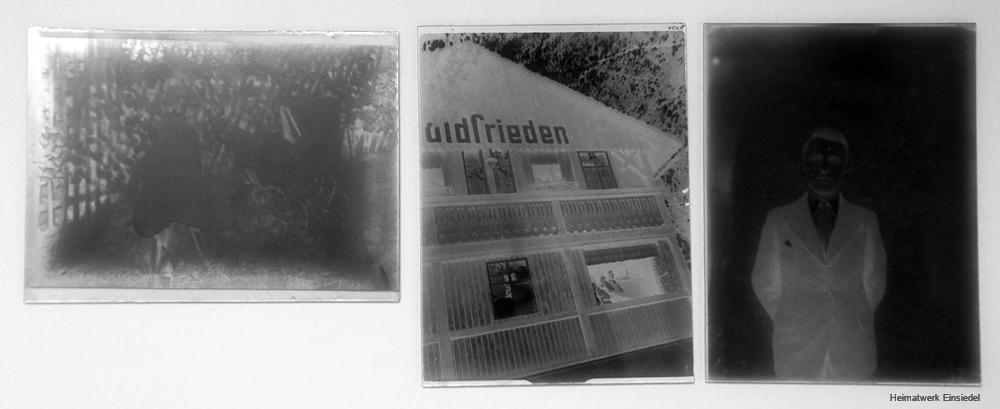

Auch interessant ist der kleine Textblock unten rechts: „Die Platte bleibt zum Nachbestellen aufbewahrt. Vergrößerungen nach diesem sowie jedem anderen Bilde in feinster Ausführung.“ Bei der genannten Platte handelte es sich meist um sogenannte „Glasnegative“, zu Hermann Försters Zeiten der damalige Standard.

Noch eine Porträtaufnahme Hermann Försters. Hier wollen wir uns zuerst einmal der Rückseite widmen, präsentiert sie doch die eingangs der Seite „Harthauer Weg“ beschriebene ehemalige Straßenbezeichnung „Kirchgasse“.

Und auch hier wieder: klassischer Jugendstil.

Die Vorderseite zeigt uns eine Frau (Vorname?) Neubauer. Auch sie stammte aus Einsiedel und wohnte wahrscheinlich Am Plan 12. Sie verstarb früh, weitere Daten sind nicht bekannt.

(Foto: Heinz Mütze)

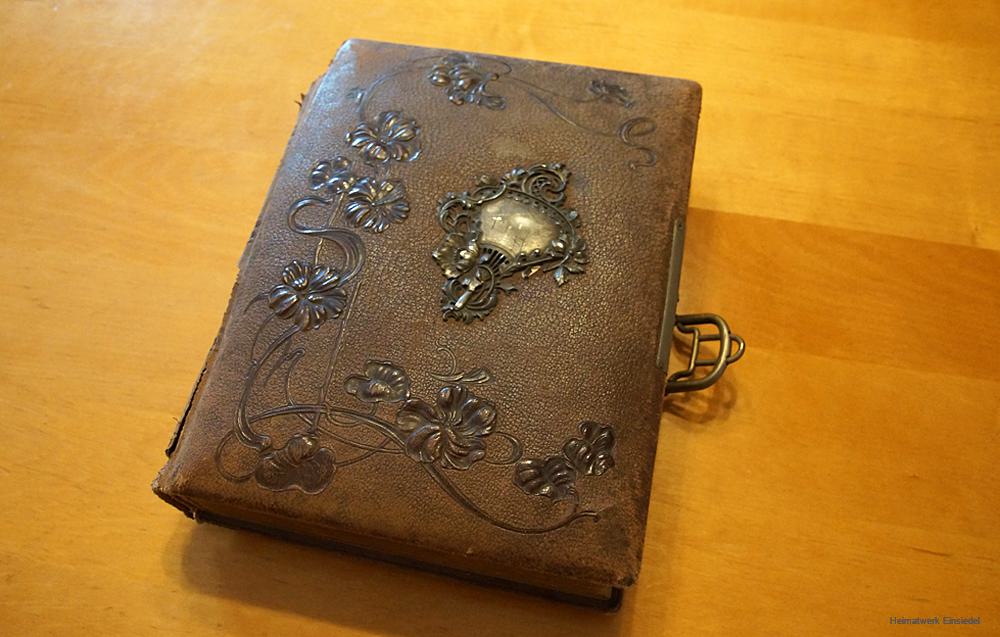

Lädiert, fleckig und unvollständig ist das oben abgebildete Fotomusterbuch des Ateliers Hermann Förster – seinen heimatgeschichtlichen Wert mindern diese Fehler nicht.

Ursprünglich diente es als Mustervorlage für die Kundschaft, also wie man sich kleiden sollte, welche Pose einzunehmen wäre und oftmals auch ein entsprechender Hintergrund. Und ganz wichtig: Bitte recht ernst!

Und noch zwei recht unterschiedliche Produktionen von Hermann Förster, beide etwa zwischen 1905 und 10.

Oben die Atelieraufnahme eines Klassenfotos.

In der Mitte thront der Lehrer, die Schüler sind um ihn herum drapiert. Der Aufbau einer solchen Gruppenaufnahme einschließlich der Hintergrundvorhänge blieb meist ähnlich, hier liegen noch andere, gleichartige Bilder vor.

Ganz anders die Abbildung des Einsiedler Rathauses (links), eine Ansichtspostkarte mit hinein retuschierten Personen und einem Automobil.

Kommen wir noch einmal zur Familie von Hermann Förster zurück. Weiter oben präsentierten wir bereits eine Aufnahme mit Ehefrau Amalie Ida und Tochter Martha.

„Parthie an der Hauptstrasse“ [sic] nennt sich das nebenstehende Foto. Es wird wohl vielen unserer Leser bekannt sein, denn es fand eine hohe Verbreitung. Die Aufnahme entstand am „Zwönitz-Knie“ in Höhe Hauptstraße 943.

Das Mädchen, welches Hermann Förster hier ablichtete, war seine Tochter Martha. Er setzte ihr damit unter den heimatinteressierten Einsiedlern ein Denkmal.

Hochinteressant auch das colorierte Foto rechts. Auf der Rückseite kaum noch erkennbar handschriftlich in Sütterlin „Fräulein Emma Förster [unleserlich] Reichsbank“.

Wir vermuten, dass es sich um Hermann Försters Nichte handelt. Als eigenes Kind hatte er nur Martha.

Und dann hätten wir noch diese Aufnahme, sehr wahrscheinlich 1918.

Hermann Försters Tochter Martha heiratete 1910 den Handlungsgehilfen Ernst Paul Bachmann. Aus dieser Ehe gingen vier Kinder hervor.

Das Foto zeigt uns Elfriede Bachmann, zweites Kind aus vorstehender Ehe und somit eine Enkeltochter von Hermann Förster.

Zwei Dinge scheinen uns wichtig. Zum einen das Porträt auf der Zuckertüte – Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg. Heute unvorstellbar, dass man sich das Bild eines Bundeswehrgenerals auf die Zuckertüte klebt, früher und hier vor allen vor dem Hintergrund des immer noch tobenden Ersten Weltkriegs augenscheinlich gängige Praxis.

In Einsiedel hieß übrigens der heutige Talsperrenrundweg bis 1945 Hindenburgweg.

Zum anderen wollen wir auf die Bildunterschrift verweisen, denn hier lesen wir jetzt „Atelier Hofmann, Inh. Hermann Förster, Stollberg i. Erzgeb.“

Unser Protagonist hat Einsiedel zum Zeitpunkt also längst verlassen und wir kommen nun zu seinem Nachfolger.

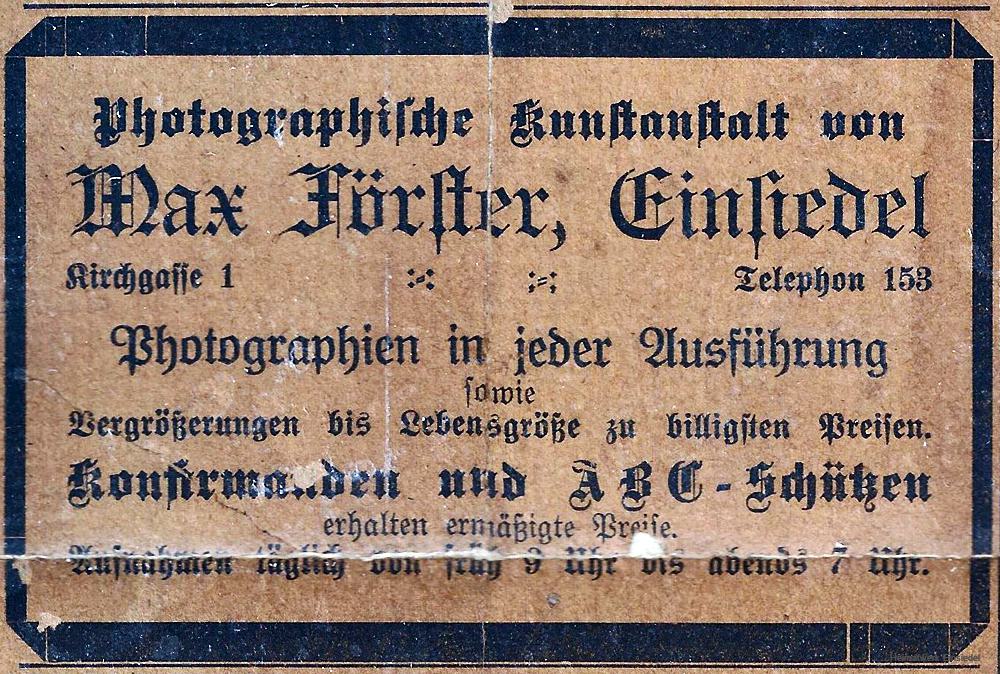

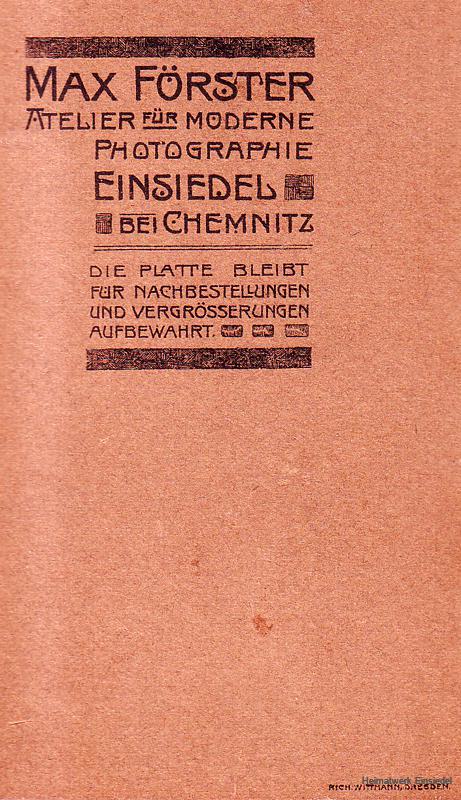

Max Förster

Spätestens ab 1913 betritt im Fotoatelier ein neuer Akteur die Bühne. Es ist unklar, in welchem Verwandtschaftsverhältnis Hermann und Max Förster standen, wir vermuten stark, dass sie Brüder waren.

Rechts: Die Epoche des Jugendstils ist vorbei, die Fotorückseiten sind jetzt deutlich einfacher gehalten.

Weitere Daten zu Max Förster sind derzeit nicht bekannt, aber der Vollständigkeit halber:

Ein weiterer Fotograf Förster, nämlich Hermann Försters Neffe Rudolf, taucht hier im Heimatwerk an anderer Stelle auf, in der Einsiedler Hauptstraße 974. Vermutlich war er also Max Försters Sohn.

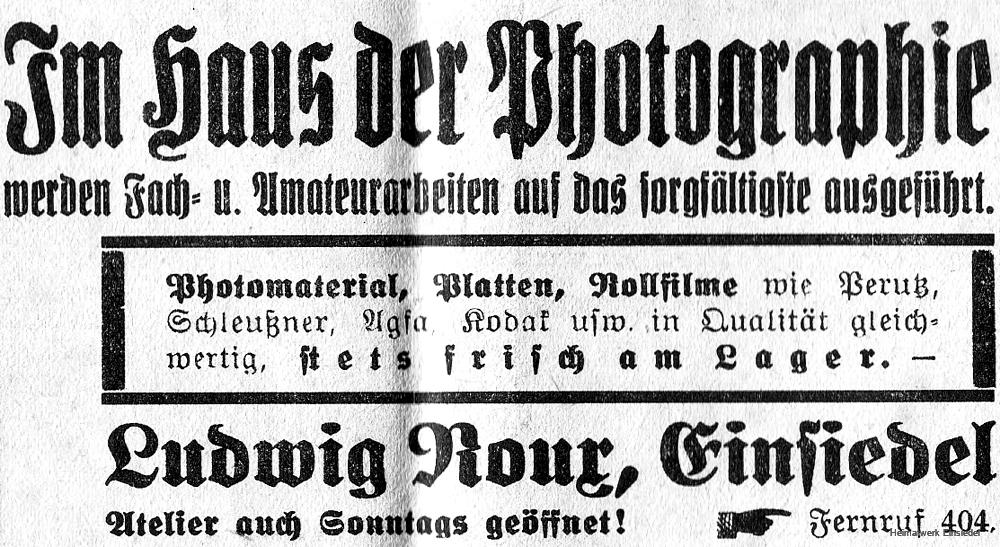

Ludwig Carl Roux

Nach der Ära Max Förster übernahm spätestens 1926 Ludwig Roux (das „x“ bleibt stumm) das Geschäft.

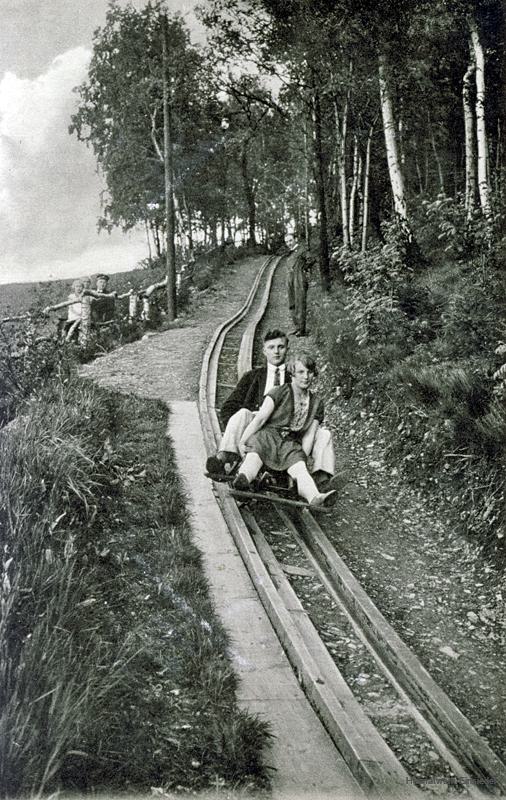

Zwei recht bekannte Motive aus dem Wirken von Ludwig Roux stammen von der Sommerrodelbahn6 in Einsiedel. Wir haben ebenda entsprechend ausgeführt.

Jägerlatein?

Noch völlig unerforscht ist die Jagdleidenschaft von Ludwig Roux. Fakt ist, dass er ein eifriger und offensichtlich treffsicherer Jäger war, was bei dem Schwiegervater nicht verwundert. Das ganze Wohnzimmer hing früher voll mit Trophäen wie nachfolgend abgebildet (eine von noch zwei vorhandenen/Vorlage Andreas Wildfeuer).

Nachfolgend noch ein Hirschgeweih aus dem „Goldenen Hahn“. Hier heißt es, dass Ludwig Roux den Hirsch geschossen haben soll – das ist jedoch spekulativ, eine Beschriftung fehlt. Und es ist das einzige Hirschgeweih im „Hahn“, unten in der Gaststube hängen nur Rehgehörne.

Aber der Vollständigkeit halber haben wir es mal eingefügt. Das Original lässt sich im Saal über der Bar bestaunen. Ein Dank geht an den Hahn-Wirt!

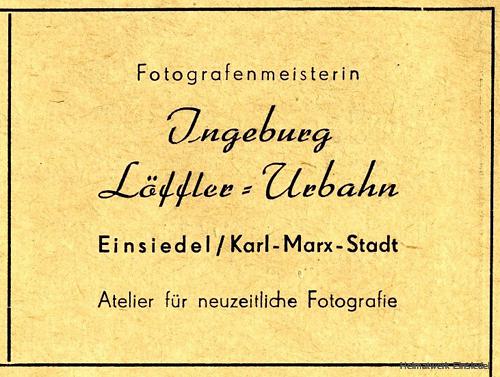

Ingeburg Löffler-Urbahn

Damit ist unser „Vorrat an Fotografen“ aber noch nicht erschöpft, mit Ingeburg Löffler-Urbahn tritt eine vierte Protagonistin hier „Im Haus der Photographie“ auf.

Ingeburg Löffler-Urbahn war vorher bei Ludwig Roux beschäftigt und betreibt nunmehr das Geschäft im 1. Stock des Hauptgebäudes, da der oben beschriebene „Wintergarten“ seit dem Bombenangriff 1945 nicht mehr existierte und auch nach dem Krieg nicht neu errichtet worden war.

Das glückliche Brautpaar auf dem Foto oben (Sommer 1959) hat vielleicht gerade einige Hochzeitsbilder hier im Atelier anfertigen lassen … wer weiß das schon …

Aber wir wollen an dieser Stelle noch auf eine andere Thematik verweisen, die die ganze Welt interessiert: gibt es das originale Emailleschild „Harthauer Straße“ noch, das auf dem Foto oben an der linken Hausecke befestigt ist? Ja, gibt’s noch:

Das Schaufenster, welches wir auf dem Bild oben rechts neben der Haustür erkennen und das zum Aufnahmezeitpunkt zum Präsentieren von Fotoarbeiten genutzt wird, gehörte ursprünglich zu einem ganz anderen Gewerbe und jetzt kommt hier nach viel schwarz-weiß ein wenig Farbe ins Spiel.

Wir erinnern an den …

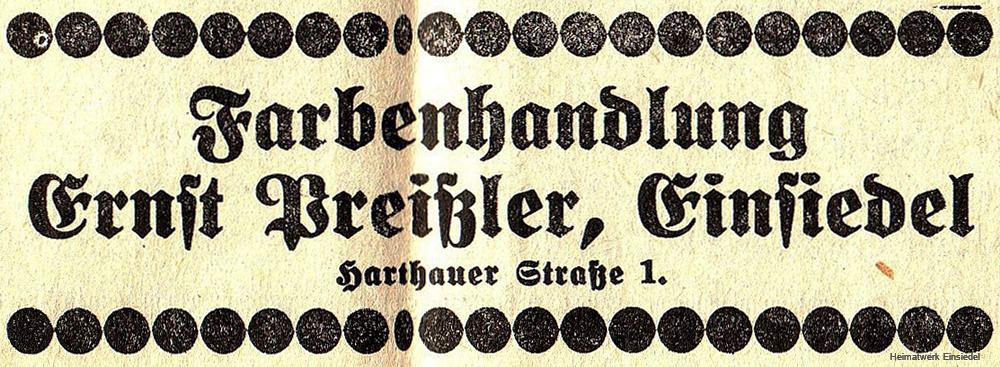

„Farben-Preißler“

Es handelt sich um Malermeister Ernst Preißler, der einige der Erdgeschossräume damals als Verkaufsraum, Büro und Lager nutzte.

Die nebenstehende Annonce stammt aus dem Jahre 1897.

Heimatgeschichtlich von Interesse ist der Hinweis „vorm. Albrecht Förster“. Sehr wahrscheinlich betrieb dieser hier ein Malerhandwerk.

Erwiesen ist der spätere Kauf des Hauses durch Hermann Förster. Wir lesen im Grundbuch:

Carl Hermann Förster kaufte das Grundstück von Karl Heinrich Albrecht Förster für 11.700 M. laut Kauf vom 3. März und Registratur vom 4. Mai 1891.

Noch einiges zum Gebäude

Der mittlere Teil des Seitenflügels wurde umgebaut, der im Krieg zerstörte „Wintergarten“ ist nunmehr eine Art „Hochterrasse“. (Foto: Andreas Wildfeuer)

Die Person in der Bildmitte der Aufnahme oben ist übrigens Erika-Katherina Roux, geborene Bruhm.

(Foto: Andreas Wildfeuer)

Und noch ein Nachbrenner

Gern hätten wir auch Bildnisse von Ingeborg Löffler-Urbahn und Max Förster hier integriert. Aber trotz intensiver Recherche … nichts, keinerlei Fotos. Es will scheinen, alles hätten sie immer hinter und nie vor der Kamera gestanden. Schade!

Für die Unterstützung zu dieser Seite bedanken wir uns bei:

- Andreas & Manfred Wildfeuer

- Dagmar Scheufler

- Hannelore & Knut Sorge

- … und wie immer bei allen genannten Bereitstellern der Fotos und Vorlagen

Fußnoten und passende, ergänzende Artikel zu dieser Seite:

- Einsiedler Hauptstraße: „Friedenseiche 1871“ ↩︎

- Am Plan 1, u.a. Schusterei Roth ↩︎

- Einsiedler Hauptstraße 94: „Parthie an der Hauptstrasse“ ↩︎

- Einsiedler Hauptstraße 97: Rudolf Förster, Fotograf ↩︎

- Altenhainer Allee 12: „Gesellschaft für Edelfischzucht zu Chemnitz“

und Einsiedler Hauptstraße 94: Wohnhaus des Oberförsters Richard Bruhm ↩︎ - Sommerrodelbahn Einsiedel ↩︎

Schreibe einen Kommentar